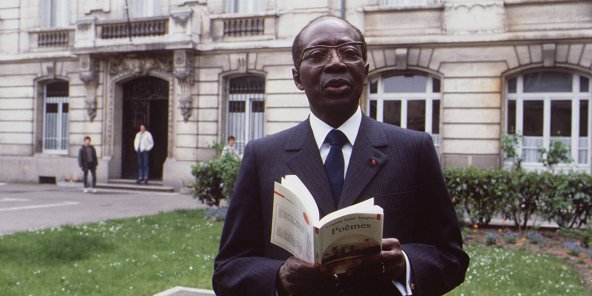

LÉOPOLD SEDAR SENGHOR Oui, l'an 2000, c'est toujours possible - Par Amadou FALL*

Il a bercé bien des générations dans l'espoir de lendemains qui chantent, dans la prospérité et la plénitude de l'être retrouvées à une étape de sortie de crise qu'il situait à l'aube de ce siècle commençant. Ce n'était pas seulement un rêve poétique qu'il voulait avec nous partager comme pour aider à supporter et à exorciser les séquelles douloureuses, traumatisantes et inhibitrices de l'esclavage et de la colonisation, et faire accepter, en le considérant comme passager, un mal-développement chaque jour plus prégnant. C'était beaucoup plus, un pari optimiste sur les capacités de l'homo senegalensis, réconcilié avec lui-même, à transcender, sous son magistère, les scories de l'histoire et faire front aux adversités qui lui sont contemporaines, pour réaliser son plus-être et son mieux-être, dans une symbiose avec les autres qu'il voulait la plus large possible.

Senghor savait la tâche difficile, le combat de longue haleine. Aux indépendances, tout était à construire ou reconstruire, sinon réorienter vers des objectifs de croissance et de développement endogène, dans leurs dimensions nationale et ensuite africaine. Le défi immense et pluriel était de renforcer l'infrastructure de base indispensable à la valorisation de toutes les ressources et potentialités locales, de corriger les dysfonctionnements et l'orientation extravertie de l'économie, de donner au monde rural l'encadrement technique et les moyens matériels de l'accroissement et de la diversification de sa production, sur des bases libres et plus cohérentes, d'élargir le tissu industriel national, de faire des banques de véritables outils de financement du développement et des Sénégalais les acteurs et la finalité de la croissance économique, et d'œuvrer au maintien et à l'extension régionale de l'intégration économique.

Senghor, l'homme de Lettres s'était ainsi investi, ou avait accepté d'être politiquement investi, de la titanesque mission de remettre à leur juste place sur l'échiquier économique national toutes les forces vives et productives nationales, pour la reprise en main des ressources jusqu'alors accaparées par le Capital colonial, et leur valorisation systématique aux fins d'asseoir et d'élargir les bases productives d'un développement véritablement endogène et régional.

Léopold Sédar Senghor pensait (dans un premier temps avec Mamadou Dia) pouvoir arriver à ces fins, en misant fondamentalement sur l'édification d'une société socialiste, avec comme piliers économiques une agriculture coopérative, et une industrie hautement protégée dans ses activités de transformation et de valorisation des ressources locales, de production de substituts aux importations et de biens pour l'exportation. En mettant l'homme, l'humain, au début et à la fin du développement.

C'était récurrent dans son discours, ici et ailleurs, comme ce 23 mai 1963, à Addis-Abeba, lorsqu'il il clamait du haut de la tribune de la naissante Organisation de l'Unité Africaine, que : le but que nous devons nous assigner (...) ne peut être que (...) le développement par la croissance économique. Je dis le développement. J'entends par-là la valorisation de chaque Africain et de tous les Africains ensemble. Il s'agit de l'Homme (...). L'important, c'est que nous transformions chacune de nos faiblesses en force, que nous fassions, de chaque Africain, un homme qui mange et s'instruise à sa faim, un homme développé parce qu'il aura consciemment cultivé, en lui, corps et âme, toutes les vertus de l'Africanité.

Les grandes ambitions de Senghor, pour le Sénégal en particulier, n'ont toujours pas été servies par les éléments et les hommes. Un long cycle de sécheresse a considérablement ruiné celles qu'il plaçait généreusement sur l'agriculture. L'embryon de tissu industriel qu'il faisait couver sous un impressionnant dispositif protectionniste, a été laminé et asphyxié, sur des pans entiers. La détérioration des termes de l'échange qu'il n'a eu de cesse de dénoncer, fait poser de lourdes hypothèques sur les recettes d'exportation du pays, dans le même temps qu'elle renchérissait les achats sénégalais à l'extérieur. Concomitamment à l'effritement du pouvoir d'achat du commun des consommateurs. La crise qui sévit, quelques années après l'euphorie de l'indépendance retrouvée, atteint son paroxysme, dans le contexte des deux chocs pétroliers de la décennie soixante-dix.

Les hommes, avons-nous dit plus haut, n'ont pas non plus, comme il se devait, participé à la réalisation des desseins nourris par Senghor. Sous le président -poète, l'Etat s'était, en effet, endetté plus que de mesure, et avait fait tourner la planche à billets à outrance, en ces temps d'argent facile. Mais une bonne partie de ces fonds que Senghor a, les yeux presque fermés, fait allouer à des personnes dont on voulait faire des créateurs et des capitaines d'entreprises, a souvent été engagé à des fins aux antipodes des objectifs et besoins de développement du pays. Sous le giron d'un Etat dispendieux, entretenant un sémillant train de vie bien au-dessus de ses moyens réels, nombre d'entreprises, dont des éléphants blancs, s'avérèrent de véritables gouffres à subventions, des écoles de mauvaise gestion. Le monde rural, en qui une mentalité d'assisté était développée sous un étouffant encadrement technique et administratif, n'avait pas non plu joué le jeu, si l'on en juge par la faramineuse ardoise qu'il laissera impayée dans les comptes du Trésor public.

Au centre d'enjeux électoralistes, en bute fréquente aux aléas de la pluviométrie, il est certain que ses dettes lui seront toujours « pardonnées ». Sinon..

Tout cela, et d'autres scories, ont fait que le Sénégal s'est économiquement et socialement retrouvé dans l'impasse, à l'orée de la décennie quatre-vingt. C'est ce moment-là que Senghor avait choisi pour quitter la scène politique nationale. Jetait-il ainsi l'éponge, parce que conscient d'avoir échoué dans la réalisation de ses ambitions pour le Sénégal, et que, selon les projections qui avaient été alors faites, le rendez-vous fixé à l'an 2000 devait être remis à d'autres calendes ?

Peut-être que non. Senghor a toujours dit et répété qu'il n'était pas homme à s'éterniser au pouvoir ; s'il a eu à l'incarner tout le temps qu'il est resté à la tête de l'Etat, c'est comme s'il ne pouvait échapper à un dessein tout tracé. La crise économique, et incidemment sociale et politique qu'il a eu à subir et vivre profondément dans son esprit et dans sa chair, l'aura meurtri jusqu'à le pousser à un départ volontaire tout à son honneur, et au nôtre. Senghor est parti, la tête haute égal à lui-même, pour avoir, on ne l'a pas toujours compris, refusé toute compromission avec les institutions de Bretton Woods aux solutions de sortie de crise qui, par un froid calcul, ôtaient au développement sa dimension humaine et culturelle. Après Senghor, et sous le diktat des institutions de Bretton Woods le Sénégal comme tous les autres pays avec lesquels il partageait le même giron, les décennies dites de braises ont été à jamais perdues pour le développement réel, celui-là humain et durable, comme le pensait et le voulait Senghor le visionnaire. Le rendez-vous qu'il avait donné à notre génération, pour l'an 2000, n'est donc pas toujours arrivé, du fait de ces deux décennies quatre-vingt et quatre-vingt-dix mises entre parenthèses.

Maintenant qu'il est accepté que l'on peut renouer avec vos convictions sur la centralité de l'Homme dans le développement et sur l'impératif de l'intégration par cercles concentriques jusqu'à l'Union Africaine, nous disons oui, monsieur le président, l'an 2000 c'est toujours possible.

© Le Soleil du 22-23 décembre 2001

(*) Ancien Directeur des Rédactions du Soleil

Promotion 1970

A découvrir aussi

- La numération en langue nationale- Par Cheikh FALL *

- Remarques sur la prononciation en Walaf- Par Cheikh FALL *

- Dëkkandóo XOL ak XEL - Par Cheikh FALL

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 96 autres membres