Les cahiers de Ponty à pages rouvertes… Par Amadou FALL & Mafakha TOURE *

L’université de Dakar qui fut nôtre, des décennies plus tôt, est dans une profondes mue, du campus social aux facultés. Les anciens pavillons ont été remis à neuf et bordés d’espaces verts fleuris. On se perd dans le dédale des nouveaux immeubles, également destinés au logement des étudiants, qui poussent comme des champignons. L’aire d’enseignement et de recherche, qui s’est enrichie de nouvelles infrastructures porte, mais en apparence moindre, les marques de ce renouveau qui pourrait rendre ce cadre encore plus propice à l’apprentissage de la vie et à l’acquisition de connaissances fécondes et fécondantes.

L’Institut Fondamental d’Afrique Noire ne tardera certainement pas à entrer dans cette mouvance. En attendant, le lifting ne concerne que son environnement immédiat, avec le renforcement du macadam de la ruelle intérieure qui passe devant. Théodore Monod le premier Secrétaire général de ce qui était l’Institut Français d’Afrique Noire (1938), son successeur Vincent Monteil (1959) et Cheikh Anta Diop devenu son parrain après lui avoir donné ses plus hautes lettres de noblesse, ne seraient point dépaysés dans l’immense hall d’entrée de ce bâtiment mythique, comme à l’intérieur, dans les bureaux et espaces où sont conservés de précieux documents et reliques de notre histoire.

C’est, sans doute, parce que ces témoignages du passé qui nous est commun, mais dont nous ne connaissons qu’une infime partie, sommeillent en ces lieux, que le visiteur qui y entre est, très souvent, fortement étreint par l’émotion. Pour un ancien normalien, de quelque génération qu’il soit, ce sentiment n’est pas loin de son paroxysme, quand le plaisir lui est offert de feuilleter et de lire, même à la va-vite, quelques-uns de ces fameux « cahiers de Ponty» laissés à la postérité par d’illustres aînés.

UN PATRIMOINE À SAUVER

DE L’USURE DU TEMPS

Quand Madame Nafisssatou Bakhoum, le chef du Service de la Documentation de l’IFAN, parle des « cahiers » avec une belle lumière dans les yeux, elle donne l’impression d’une mère amoureusement protectrice, entre autres nombreux documents dont elle a en charge la conservation et la préservation, avec toute son équipe. Une information ancienne dont elle a connaissance, fait état du recensement d’au moins 2000 « cahiers de Ponty» dans les premières années de l’indépendance.

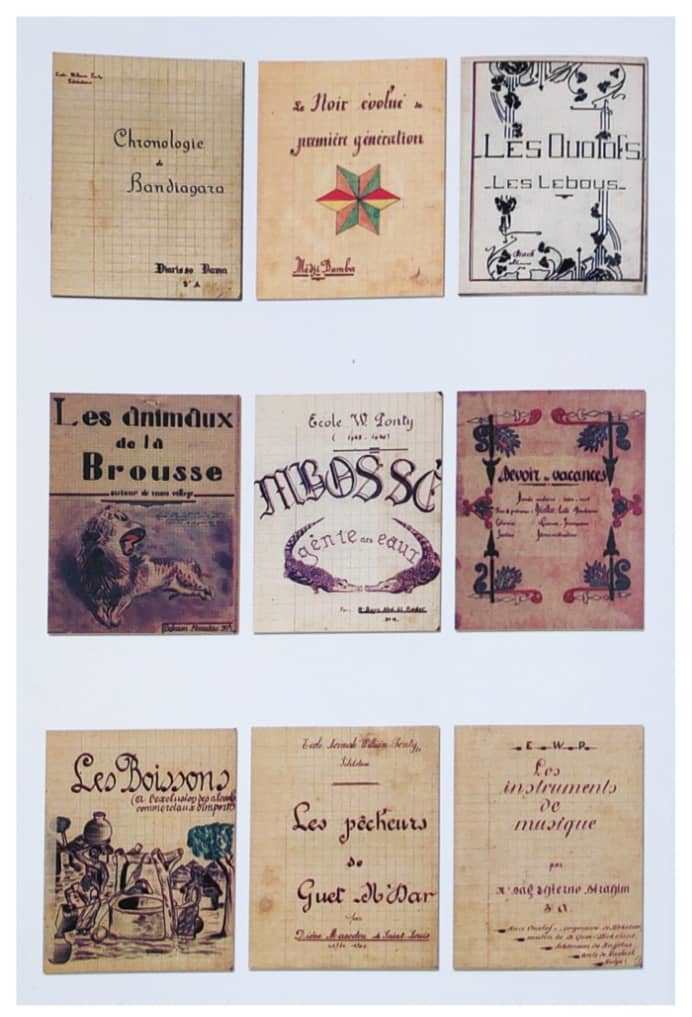

En 1967, et selon le propos Jean Roger Fontvieille alors conservateur du département de documentation de l’IFAN[1], il n’y en avait plus que 792. Leurs auteurs étaient Centrafricains (2), Camerounais (11) Ivoiriens (142), Dahoméens (77), Gabonais (1), Guinéens (83) Mauritaniens (11), Nigériens (45), Sénégalais (233), Soudanais (111), Togolais (32) et Divers (44). Le dernier catalogue établi en décembre 2019,[2] fait état de l’existence de 746 cahiers dont 721 provenant de l’Ecole normale William Ponty de Sébikotane et 25 de l’Ecole rurale de Katibougou au Mali. Les manuscrits sont centrafricains (2), camerounais (11), ivoiriens (142), dahoméens (79), gabonais (2), guinéens (81), mauritanien (0), nigérien (0), sénégalais (243), soudanais (134), tchadien (1), togolais (35).

La disparition des Archives de plus de la moitié des « cahiers de Ponty » pose bien des interrogations. Mais des réponses peuvent leur être trouvées. A la faveur des indépendances séparées, certains ont pu être récupérés par les autorités des pays d’origine de leurs auteurs pour enrichir leur patrimoine historique et culturel, surtout qu’ils étaient devenus, pour la plupart, de très hautes personnalités. La soustraction d’autres cahiers a pu être le fait de ces anciens élèves eux-mêmes ou de leurs proches, pour gommer les traces de positions et opinions qu’ils ont pu défendre durant la colonisation et qui pourraient mal passer après, dans les opinions africaines qui ne font pas toujours le recul nécessaire par rapport à l’histoire. Il se pourrait également que d’excellents devoirs, soient restés entre les mains de professeurs qui s’en seraient servi, bien après, pour fonder ou étayer leurs propres travaux de recherches, sociologiques, ethnographiques ou autres sur l’Afrique Noire.

Quoi qu’il en soit, les documents restants suscitent beaucoup l’intérêt des chercheurs, enseignants, étudiants et autres curieux d’ici et d’ailleurs. Ils appartiennent à leurs auteurs et à leurs descendants. Et, comme le précise Madame Bakhoum, ils ne tomberont dans le domaine public que cinquante ans après la disparition de ceux qui les avaient commis. Ils ont certes été numérisés ; mais ils ne peuvent pas encore être mis à la disposition de tous, via internet par exemple. Toujours est-il que, après la production du Catalogue de 2019 constitué de notices bibliographiques illustrées avec les pages de garde des cahiers, il importe de s’occuper urgemment de leurs contenus, « pour que ce patrimoine soit sauvé d’une destruction lente et inexorable. ». En effet, préviennent-ils, « le temps a déjà fait son œuvre. Des cahiers sont devenus anonymes pour avoir perdu leur couverture et des éléments d’identification tels que des noms d’auteurs, des titres et même parfois leurs premiers feuillets. »

PHOTOGRAHIE EN PROFONDEUR

DE L’UNIVERS AFRICAIN

Au juste, pourquoi les « cahiers » et de quoi parlaient-ils ?

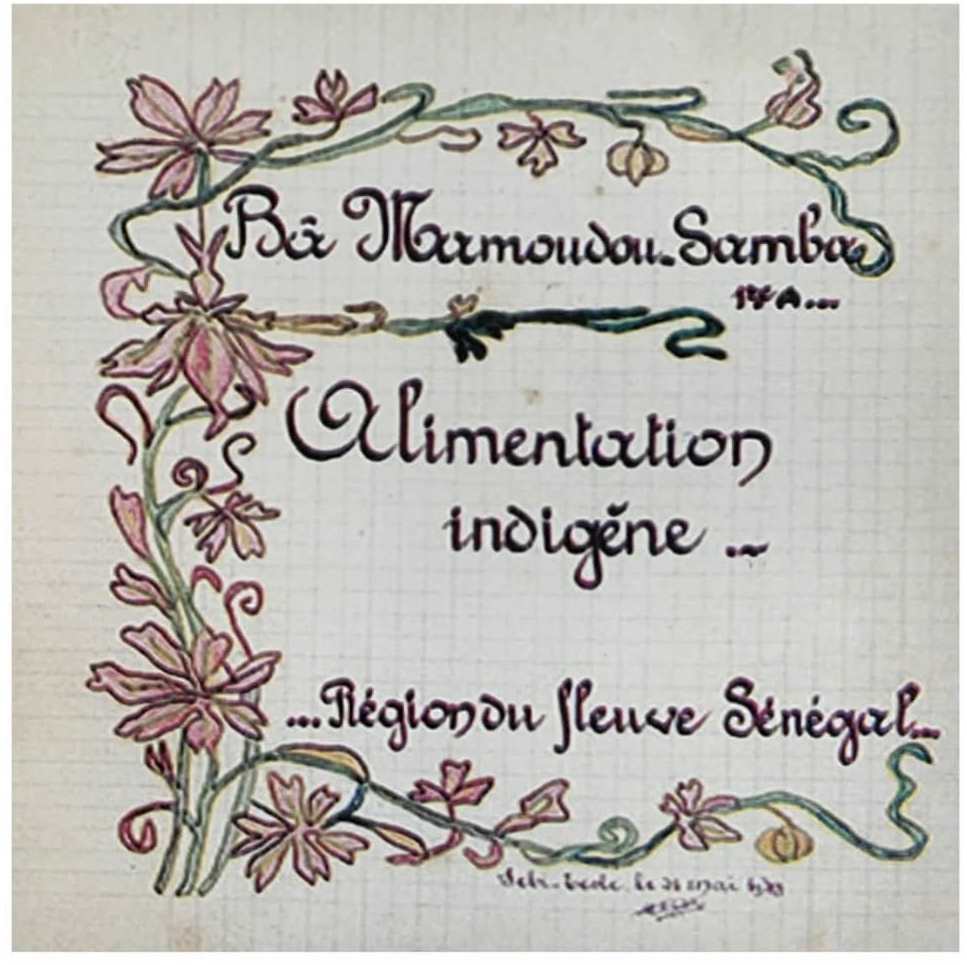

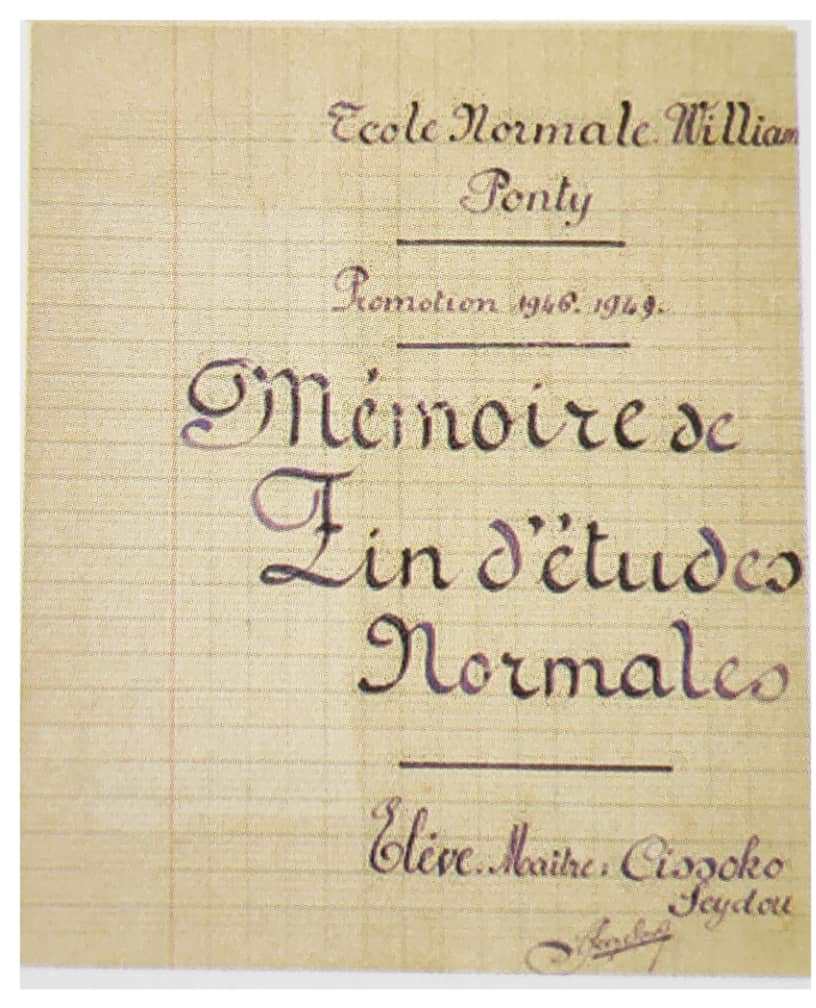

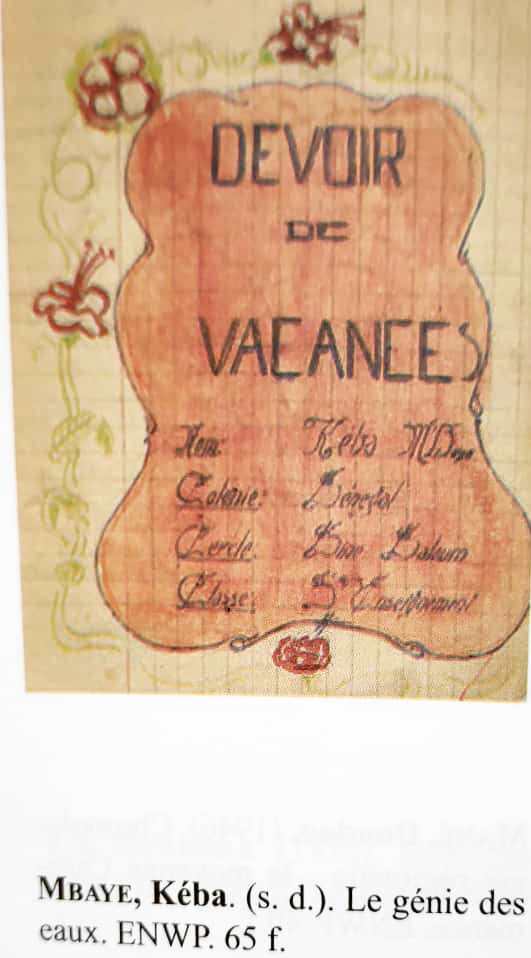

Ils avaient été initiés par Charles Beart, du temps où il était directeur de l’École Normale William Ponty de Sébikotane (1939-1945), en application à l’arrêté portant rénovation des programmes éducatifs dans les colonies et édicté plus tôt, en 1935, par Albert Charton[3]. La langue et la littérature françaises devant occuper plus de place dans leurs curricula, les Pontins, arrivés au terme de leur troisième année scolaire, avaient l’obligation de mettre à profit leur retour dans leurs régions et pays d’origine pour produire des « devoirs de vacances».

En fait, ce genre d’exercice était déjà pratiqué par les élèves de l’École Normale William Ponty de Gorée. Mais de ces œuvres on ne retrouve que quelques rares exemplaire dans le Fonds de l’IFAN, dont le « Cahier de préparation de pédagogie » d’Algor Diouf rédigé en 1918, la « Monographie d’un village : Niamana» produite par l’Ivoirien Fondio Facien en 1935 ou la « Monographie d’un village : Songo Agban, cercle des Lagune, Côté d’Ivoire » réalisée en 1936 par Mobio Akré. Les cahiers issus de Sébikotane ont eu comme appellation générique « Devoir de vacances » sur la période 1939-1947, puis de « Mémoire de fin d’études » par la suite.

Au total, les élèves arrivés en fin de cycle, devaient faire usage des techniques d’enquête, d’analyse et de rédaction pour des travaux quasiment ethnographiques au sein des leurs, donc en terrain connu. L’exercice pouvait leur être intellectuellement profitable. Mais il l’était plus encore pour le colonisateur en quête permanente de connaissances en profondeur des univers africains par l’entremise d’auxiliaires suffisamment formés et aptes à lui permettre de les pénétrer et comprendre, pour mieux les dompter, dominer et exploiter.

Les thèmes majeurs, objet de ces investigations, généralement sur commande étaient : l’histoire et la colonisation ; la monographie de terroirs et de villages ; l’agriculture et l’élevage ; la pêche ; la chasse et les animaux sauvages ; l’alimentation ; l’artisanat ; l’habillement ; les marchés ; la littérature et les arts ; la pharmacopée ; les religions et les croyances traditionnelles ; les us, coutumes et pratiques sociales ; la famille ; l’éducation traditionnelle et religieuse ; les jeux et les jouets, etc.

Les textes de ces cahiers sont admirablement écrits à l’encre violette, bleue ou noire, comme par des calligraphes chevronnés et très souvent illustrés par des dessins révélateurs du sens artistique inné de beaucoup parmi leurs auteurs. Ils sont des photographies en profondeur des univers africains, tantôt sous un regard réaliste qui cherche à les faire comprendre et accepter voire apprécier, souvent à travers le prisme déformant de l’acculturation et de l’assimilation dont l’l’administration et l’école coloniales étaient ouvertement et insidieusement les vecteurs.

On ne se lassera pas de lire et de relire, des passages de ces écrits. Certains nous remettent en mémoire des scènes que les plus jeunes ne connaissent pas, et dont ils n’ont peut-être jamais entendu parler. Comme cette cérémonie de tatouage décrite par, Seck Birahima Douta, de la colonie du Sénégal et élève en 3ème année de Médecine, en 1945 :

« Vers l’âge de seize ans, et avant le mariage, la jeune fille wollof a le souci et le devoir de subir l’opération honorable pour les femmes de sa race, le tatouage de la lèvre inférieure […]

Il leur faut songer à payer la « tatoueuse », les musiciens et les griots dont le rôle principal est d’encourager la patiente par des louanges, des chants, des bruits de tam-tam, car aucun cri, geste, expression de visage ne devra traduire la douleur, la déclarer par conséquent vaincue c’est-à-dire, dans le verdict injuste de l’assistance, déshonorée à jamais.

La cérémonie a lieu l’après-midi d’un vendredi, la cour de la concession est soigneusement balayée, une natte est étendue à l’ombre de la case, devant la porte ; la « tatoueuse » est déjà là, un coussinet de kapok entre les deux jambes écartées et tendues. À ses côtés elle a ses appareils, simples et rudimentaires : un petit pot rempli de poudre de charbon qui donnera à la lèvre sa couleur noire indélébile, un autre pot qui contient un paquet d’épines très pointues longues comme le petit doigt ; Elles couvriront la lèvre de piqûres sanglantes afin que le colorant s’y fixe, et cela s’étend sur la muqueuse et sur la base près du menton.

De la nuit de la case surgit une jeune fille mal vêtue fière et riante. Son apparition a déchaîné des chants, des hurlements, des bruits de tam-tam, une sarabande, un vacarme infernal. Elle reconnait sa place dans ce tumulte, s’y rend fermement, s’assied, se couche sur le dos, les jambes jointes, les mains sur la poitrine ; elle offre ses lèvres.

La « tatoueuse » est à l’œuvre ; sa main droite manœuvre, l’épine ou « dek » plongé et replongé sur la chair légèrement sans s’enfoncer au-delà du derme ; elle oscille, pareille à l’aiguille d’une machine à coudre. Par moments la jeune fille se redresse pour cracher le sang ; Elle se recouche et sa lèvre reçoit un enduit de poudre de charbon sur la partie endolorie ; alors le « dek » repart et la douleur est plus aiguë que jamais. Assise à côté de la patiente, une femme amie rythme sur sa poitrine les mouvements de l’épine afin de fortifier le courage et d’affaiblir la douleur. Cette opération dure près de trois heures et elle est d’autant plus insupportable qu’elle approche de la fin. Alors la lèvre, morceau de chair noire, tuméfiée et douloureuse pend sous une rangée de dents blanches. Le pansement ? Un mouchoir de Madras encadrant le visage et qui, passant sous le menton, relève la lèvre et la recouvre par devant.

La jeune tatouée garde le lit une semaine durant, semaine au bout de laquelle elle sera toute heureuse et fière d’avoir une lèvre un peu plus grosse et noire comme l’ébène, plus noire que sa peau.

Pour les gencives, l’opération est la même, mais elle est beaucoup moins pénible et s’effectue en dehors des fastes rituels. »

Un autre «cahier de vacances », celui de Fall Abdel Kader également de la colonie du Sénégal. Son devoir daté de 1941 porte sur « Une École coranique». Dans les pages que nous avons parcourues, il nous parle de l’admission et du comportement des élèves, garçons et filles :

« En principe, il n’existe pas de conditions d’admission. Car le marabout est au service d’Allah et il est de son devoir d’apprendre le Koran à tous ceux qui le désirent. Mais Serigne Amadou préfère les tout petits enfants âgés de cinq à six ans. Il répond de leur éducation religieuse. Quant aux grands ils sont difficiles à diriger et ils n’en font souvent qu’à leur tête. Cependant il est fort imprudent de tenter la rébellion. […]

Les filles - On les confie au marabout non seulement pour leur éducation religieuse, mais surtout pour leur éducation morale. La femme du marabout leur apprend à coudre, à teindre des étoffes et leur inculque les notions de bienséance et de politesse indigènes.

Il n’est pas nécessaire que les jeunes filles soient très versées dans l’étude du Koran. Elles apprennent les vingt dernières sourates qui sont relativement courtes.

Pourtant quelques-unes, particulièrement intelligentes, arrivent à aller beaucoup plus loin. Celles-là deviennent le plus souvent des femmes dévotes entièrement occupées des choses de la religion. C’est parmi elles que les marabouts choisissent leurs femmes. Si elles ne deviennent pas les épouses de quelques saints hommes, elles préfèrent rester de vieilles filles ou se donner corps et biens à un marabout renommé, sans réclamer aucune dot, ainsi que le prévoit la coutume. »

Diallo Telli Boubacar, de la Guinée française et élève en 3ème année Administration, évoque, dans ces extraits de son devoir sur «L’alimentation indigène à Porédaka » rédigé en 1945, les charmes de sa région, ses mutations et productions agricoles, la nourriture ou encore la solidarité active entre les habitants d’un même terroir, quand venait le temps des récoltes :

« Pays de montagnes et de bois, au climat tempéré et humide et au sol varié et riche, la région de Porédaka est essentiellement agricole.

Dans les plaines où les charrues ont remplacé les dabas, sur les collines, aux flancs des coteaux, partout on cultive le fonio, céréale à petites graines et qui, bien accommodé avec du lait constitue une nourriture légère et bien estimée des Peulhs. Le riz qui n’existe que pour une faible part dans l’alimentation locale se cultive de plus en plus dans les rizières depuis que le Service des Eaux et forêts a interdit les feux de brousse et les grandes abattues sur les montagnes. Le mil est rare et ne se rencontre qu’aux flancs des coteaux comme culture dérobée dans les champs de riz ou d’arachide. […]

Les récoltes - Les jeunes gens s’organisent en groupes prêts à porter secours au premier cultivateur qui leur fait signe. On détermine alors un jour, généralement un vendredi ou un lundi jugés favorable entre tous. En attendant la date fixée, les jeunes gens aiguisent leurs faucilles se lancent des défis auxquels les jeunes filles prennent part. Le jour convenu ils viennent en masse. »

Le Sénégalais de Casamance, Seck Assane, avait lui également choisi de traiter de «L’alimentation indigène ». Difficile de ne pas s’arrêter sur ce succulent et tout aussi instructif passage de son texte :

« Le « niami toubab» ou manger des blanc - Comme ceci est une imitation d’un plat européen, l’indigène à préjugé que la tomate en conserve est bien meilleure. Aussi, même dans les villages où il n’y a pas de conserves de tomate, l’indigène tient absolument à se rapprocher du blanc et emploie de la tomate européenne.

Pendant la saison sèche, seule époque où le jardinage est possible en Casamance, les tomates alimentent un grand commerce local. Les tomates indigènes ne sont consommées que par les indigènes eux-mêmes, par pot d’un kilogramme environ. Les grosses tomates sont achetées par les Européens, par les fonctionnaires et par quelques particuliers aisés pour faire de la salade. 4 grosses tomates coûtent 0F50. Pendant la saison des pluies, époque à laquelle les tomates cultivées sont complètement épuisées, seules les familles aisées mangent de la tomate et cette dernière est en conserve. Ces conserves viennent d’Italie, de France et de Russie. La boîte de 150 grammes environ coûte 0F,60. »

Mbaye Kéba, dans sa production, « Une monographie sur le Sine Saloum », fait une lumineuse description des bras de mer éponyme de sa région et de l’intense activité de son port, Kaolack, dont il évoque la lointaine création, entre autres mutations marquantes :

« Sur le Saloum, à deux centaines de km de la côte occidentale de l’Afrique est un port : le 2ème de l’AOF. C’est Kaolack.

Le Saloum, peu large mais assez profond permet le passage des cargos venus d’Europe pour apporter des marchandises et repartir chargés d’arachide. Car le Sine-Saloum est «le pays de l’arachide ». Sa situation géographique, la richesse du sol de sa banlieue ont fait que Kaolack, petit village de pêcheurs il y a à peine un siècle, a réalisé en peu de temps, un progrès considérable.

Des pêcheurs, les «Nyominka », venus de Fondiougne et des îles de la pointe du Sangomar à une époque indéterminée, suivirent le Saloum à la recherche de bancs poissonneux. Arrivés à 6 km de la fin du bras de mer, ils ont été surpris par l’abondance des poissons. Ils n’ont pas hésité à se poser là et appelèrent le village improvisé Ndangane. Voilà le nom d’origine de Kaolack. On peut encore les voir les descendants des fondateurs de la ville : hommes gaillards, au teint franchement noir, aux traits fins, aux dents éclatantes. Les femmes sont généralement de braves ménagères. Elles sont moins fines, moins grandes que les hommes.

Les Nyominkas ont leur quartier qui garde encore le nom de Ndangane, à 3 mètres l’eau. Ils vivent de la pêche et sont hostiles à l’étranger. Ils gardent leurs mœurs propres et n’aiment pas se métisser.

Des Sérères venus du Sine et des Ouoloffs venus du Baol se sont mélangés aux Peulhs venus du Ferlo et qui, en 1061 avaient abandonné leur pays sous la poussée des Almoravides.

Il y a moins d’un siècle, Kaolack voyait son sol foulé par les sabots des chevaux guerriers de toutes les contrées du Sénégal. Le petit village qu’il était faisait partie du royaume des «Beurs » dont Kahone était la capitale. Mais en réalité Kaolack a toujours été neutre. Sans pour cela dire que les roitelets respectaient sa neutralité. Au contraire, la région de Kaolack a toujours servi de champ de bataille. Rappelons-nous la sanglante surprise de Kahone, le siège de Kaolack par Maba Diakhou, l’illustre bataille de Sombe, la surprise du bois de N’gepakh et le combat meurtrier de Paoss-Koto. Les Beurs comme leurs voisins les Bours du Sine ont toujours été de grands fétichistes. Tout le monde a entendu parler de Beur Saloum Guédel dont les fétiches faisaient la charge d’un chameau »

Sall Amadou Clédor, également de la colonie du Sénégal, a investi « Les arts indigènes » pour surtout faire valoir leurs jeux intellectuels, à travers notamment les proverbes, maximes et autres pensées, d’une sophistication pas toujours facile à rendre et comprendre dans une autre langue que celle de leurs origines. Comme il l’écrit :

« L’indigène aime le langage recherché aux expressions énigmatiques, difficiles mais souvent vagues et imprécise. Ses questions, ses réponses, ses conseils, presque tout est proverbes, maximes, pensées devinettes. Aussi le nombre de ces derniers est-il considérable. Tous sont cependant spirituels et ironiques.

Citons en quelques-uns :

- « Celui qui ignore le nom de son père a tort de prétendre à son héritage.

- Bien folle sera la personne que la convoitise des habits d’autrui posé à jeter les siens. Tôt ou tard elle les ramassera.

- Si la main de l’homme reste longtemps dans un trou, c’est qu’elle y a trouvé la paix.

- Si le bœuf n’avait pas confiance en ses cornes, il se serait bien gardé de se gratter avec.

- C’est parce qu’elle est légère que la coiffure reste longtemps sur la tête.

- Cherche à corriger tes défauts plutôt qu’à haïr ton prochain. […] »

Lire tous les 721 « cahiers de Ponty » est une véritable gageure. A l’IFAN, nous n’avons bien évidemment pas été, ni dans les conditions ni dans les dispositions pour ce faire. C’est une tâche intéressante certes, mais fort fastidieuse et qui demande énormément de temps. Il ne fait cependant pas de doute que demain un chercheur sénégalais en sociologie, en ethnologie ou en histoire pourra l’accomplir, et éclairer exhaustivement sur leurs contenus et orientations.

SUR LES FRONTS DE

LA LUTTE POUR L’EMANCIPATION

En attendant, force est de reconnaître, à la lecture de certains cahiers, que des Pontins ont pu formuler des descriptions, appréciations et conclusions qui sous-estiment leur identité, discréditent leurs mœurs et milieux originels, nient ou dévalorisent leur culture. Ceux-là ont eu, par exemple, à traiter les leurs de peuplades bizarres aux mœurs curieuses, de superstitieux qui se créent des obligations envers des objets qu’ils craignent pour leurs forces tout aussi mystérieuses que fausses. L’un d’entre eux écrit avoir voulu mettre en évidence « ce qu’il y a d’insaisissable dans l’âme mystérieuse des Noirs, peuple superstitieux et fanatique […] Le fanatisme est l’indice même d’un esprit étroit et encore primitif. Défavorisés par la nature, le Noir trouve une douce consolation dans une religion qui lui promet monts et merveilles […] La grande aberration du Noir réside dans son engouement pour les choses divines […] »

La solution ? La réponse coule de source, de ce contexte particulier où l’esprit des jeunes passés par l’école coloniale, les futurs auxiliaires administratifs, enseignants et médecins, était formaté pour assimiler la culture française et se couler dans le mode de vie français et l’inoculer tout autour d’eux et au plus grand nombre. Ainsi, a-t-on encore lu : « Il faudrait une lumière pour guider ce peuple aveuglé par son fanatisme et son fol attachement aux principes traditionnels. Et cette lumière ne pourrait venir que des instructions de l’élite de la race… cette lumière doit ranimer, éclairer un peuple engourdi dans un sommeil séculaire… Mais comment s’y prendre ? Laisser faire l’enseignement français et les ans… ».

Cette prise de position et d’autres de la même teneur pouvaient se comprendre, venant de futurs auxiliaires de l’État colonial dont les esprits avaient été travaillés à l’acceptation de la suprématie la civilisation occidentale sur celles des «indigènes ». Elles pouvaient tout aussi bien émaner d’élèves qui cachaient intelligemment leurs convictions profondes, en faisant semblant de se soumettre, pour éviter d’être négativement sanctionnés par les professeurs qui dirigeaient et orientaient leurs recherches sur le terrain.

Quoi qu’il en fût, les « devoirs de vacances » ont eu un effet plutôt bénéfique sur la majorité des Pontins. Ils leur avaient, en effet, offert l’opportunité d’étudier, de mieux comprendre et de renouer avec les us, traditions et valeurs de leurs terroirs, de maintenir et renforcer les liens avec leurs congénères, et d’être en très haute estime auprès d’eux, en plus de la considération dont l’instruction et la fonction les revêtaient à leurs yeux. Au final, ils ont, avec le tout aussi célèbre «théâtre de Ponty», grandement contribué à l’émergence en leur sein d’une légitime identité socioculturelle et sociopolitique, dont l’affirmation défensive et offensive fut des actes d’opposition qui ont fissuré et fait reculer l’ordre colonial, jusqu’aux indépendances.

Les Pontins ont ainsi été sur tous les fronts de la lutte pour l’émancipation, sous toutes ses formes. Enseignants jusqu’aux fins fonds de l’Afrique occidentale ou équatoriale française, médecins, fonctionnaires, hommes de lettres et écrivains, ils ont en effet contribué à l’éveil des consciences des plus jeunes sous leur tutelle, tout comme celles des populations côtoyées. Dans les partis politiques et les syndicats d’obédience communiste, socialiste, libérale, nationaliste, panafricaniste etc., ils ont fait partie des forces qui ont catalysé l’émergence de l’élite politico-syndicale et stimulé la mobilisation de masse, pour la conquête de la souveraineté et des libertés démocratiques.

Il n’est pas étonnant que les Pontins qui ont dominé la vie politique en Afrique subsaharienne de la seconde guerre mondiale jusqu’aux indépendances, aient gardé cet ascendant, en lui fournissant, par la suite, des dizaines de chefs d’État, de présidents d’assemblée nationale, de chefs de gouvernement et ministres et de nombreux fonctionnaires internationaux.

Transférée de Sébikotane à Thiès, en 1965, avec ses deux dernières promotions, l’École Normale William Ponty rompit avec les « Devoirs de vacances » et autres «Mémoires de fin d’étude ». L’établissement prit la forme d’un lycée préparant au baccalauréat, un sésame ouvrant la porte aux études universitaires ou à la formation pédagogique pour l’enseignement primaire. L’école n’existe plus, victime de réformes successives. Mais «l’Esprit pontin » demeure. Des anciens élèves, toutes générations confondues, œuvrent à le raviver à travers « Pontins Pour Toujours » et d’autres regroupements frères, avec ce credo immuable : rigueur, excellence, fraternité et solidarité.

C'est dans cet esprit qu'il conviendrait de poursuivre l'effort afin de retrouver les traces du fil conducteur de l’excellence qui a sous-tendu le rôle que les Pontins ont continué de jouer dans la vie de la nation, au lendemain des indépendances.

Bien évidemment, une telle tâche ne sera pas aisée. Les nombreux transferts de l’institution et les changements d’orientation ont affecté la conservation de la mémoire. Les archives des différentes écoles, de Thiès à Kolda, stockées au Centre Régional de Formation des Personnels de l’Education (CRFPE) de Kolda, sont dans un état déplorable, selon des témoins. Aujourd’hui, dans un site comme celui de l'IFAN, il n’existe rien sur l’Ecole normale William Ponty de Thiès et son évolution. Cette mémoire, ou ce qui en reste, doit être sauvegardée. Autant les cahiers de Ponty nous renseignent sur les orientations de l’institution et sur ceux qui l’ont fréquentée, autant l’analyse des archives devrait aider à mieux connaître les missions et objectifs poursuivis par l’école, ses programmes, ses élèves, etc., des origines à nos jours.

Comme suggéré par Madame Bakhoum, plusieurs actions peuvent et doivent être envisagées qui passent, au préalable, par des échanges officiels avec les ministères de l'Education nationale et de la Culture, les autorités de l’IFAN et de l’EBAD, aux fins de trouver les voies et moyens de se rendre à Kolda, d'explorer les documents qui y existent, d'analyser leurs contenus, de sauver et valoriser ce qui peut l'être encore.

[1] Ndèye Touga DIALLO : Le Département de documentations de l’Institut Fondamental d'Afrique Noire, Historique, présent et perspectives d'avenir, Mémoire, École Nationale Supérieure des Bibliothèques, 1981

[2] Gora Dia, Nafissatou Bakhoum, Elhadji Birame Douf, Khadidiatou Kane : Catalogue des cahiers de l’Ecole William Ponty et de l’Ecole rurale Frédéric Assomption de Katibougou, IFAN cheikh Anta Diop, 2019

[3] Inspecteur Général de l’Enseignement en Afrique Occidentale Française, 1929-1937

____________________

(*) Amadou FALL est de la promotion 1970, Mafakha TOURE de la promotion 1971.

A découvrir aussi

- Gorée (1913-1937) : L’institution se diversifie

- Sébikotane (1937-1965) : Un lieu d’enracinement rural

- Fier d'être Pontin : Réflexions sur les événements de 1965 - Par Serigne Malik SALL *

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 96 autres membres